- 「リモートワークで社内の会話が減った」

- 「他拠点のメンバーが今何をしているのか分かりにくい」

近年、働き方の多様化に伴ってこのような課題が多く浮上しています。

こうしたコミュニケーションの分断を解決する手段として、近年注目されているのが「テレビ会議の常時接続」という新しい仕組みです。

本記事では、

常時接続の仕組みやメリット、活用事例、システム選定のポイント、導入のハードルやROIまでを徹底解説します。

この記事の目次

テレビ会議の常時接続とは?

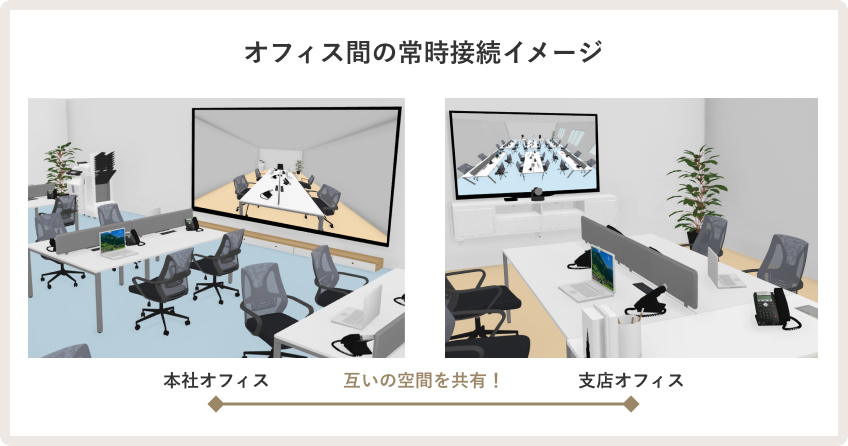

常時接続とは、オフィスとオフィス、倉庫や製造現場といった拠点間を専用のリモートシステムで“つなぎっぱなし”にすることで、いつでもすぐに会話できる空間をつくり出すことです。

「今、〇〇さんに相談したいけど、忙しいかな?」

「ちょっと聞きたいんだけど…」

そんな声かけが自然にできる状態を、リモート環境で再現できるのです。

常時接続の具体的なメリット

常時接続によって生まれる効果は、単なる「会話しやすい」だけではありません。

業務効率、心理的安全性、チームの一体感、そして人材配置の柔軟性など、多岐にわたります。

ここでは、企業でよく聞かれる4つの代表的なメリットをご紹介します。

1.即時の意思決定とタイムリーな相談の実現

決裁権を持つ管理職やリーダーとのやり取りも、常時接続であれば声がけがしやすくなります。

会議のセッティング不要で「今ちょっと聞きたい」「すぐ確認したい」が可能に。

結果として意思決定スピードが上がり、業務の停滞がなくなります。さらに、出張や内線の回数が減り、移動時間やストレスも削減できます。

2.雑談や気軽な対話が生まれ、チームの一体感が増す

雑談や「ちょっとした声かけ」が生まれることで、組織に一体感や連帯感が芽生えやすくなります。

特に拠点が分かれている企業や、リモート中心のチームでは、孤立感を軽減し、つながりを可視化することが重要です。

実際に「本社との距離が縮まった」「同じ空気感で仕事できるようになった」といった声も多く、心理的安全性の向上に貢献します。

3.空間共有により、リモートでも“隣にいるような”感覚が得られる

「おはようございます」「ちょっといいですか?」といった日常会話が自然に生まれることで、リモート環境でもまるで隣の席にいるかのような空気感が再現されます。

こうした“空間共有”は、単なる業務連携以上に、チームカルチャーの維持や離職防止にもつながります。

4.拠点をまたいだ人事配置や柔軟なチーム運営が可能に

これまでは「同じ拠点にいること」がチームビルディングの前提でしたが、常時接続の導入により、場所に縛られず最適な人材を配置できる環境が整います。

結果的に「転勤しなくてもチーム連携できる」「在宅勤務でもチームの一員として機能する」といった多様な働き方の実現にも貢献します。

業界別に見る活用シーンと効果

常時接続は、あらゆる業界・部門で活用されています。

「複数拠点の連携」「現場とのリアルタイムな連動」「チームの即応性向上」など、現場課題を解決する手段として導入が進んでいます。

ここでは、業界別の具体的な活用シーンと導入効果を紹介します。

製造・物流業|現場と本社をリアルタイム連携

製造ライン・倉庫など、現場と本社の間でのやり取りにはタイムラグがつきものです。

常時接続を導入することで、本社の管理者がリアルタイムに現場の状況を把握でき、迅速な判断や指示が可能になります。

また、音声だけでなく視覚的にも状況を共有できるため、トラブルやミスの防止にもつながります。

コールセンター・カスタマーサポート|チームの即応性向上

複数の拠点に分かれているコールセンターやサポート部門でも、常時接続は効果を発揮します。

たとえば、新人オペレーターが本社のSV(スーパーバイザー)にすぐ相談できる環境が整い、教育・品質管理・対応スピードが向上します。

さらに、孤独感や緊張感の軽減という面でも導入の意義は大きく、心理的なサポート手段としても有効です。

開発・企画部門|日常的な連携を強化し、創造性を維持

開発チームや企画部門のように、密な連携やブレストが成果に直結する部門では、常時接続により“すぐ話せる”関係性を維持できます。

Slackやメールだけでは伝わらない表情や温度感を映像で補えるため、非言語の理解が高まり、生産性やスピードが大きく向上します。

常時接続の活用事例

ここでは、常時接続を導入されたお客様の導入事例を紹介します。

株式会社スズケンジョイナス 様

- 責任者不在の拠点管理課題を「お隣オフィス」常時接続で解決し、相談や朝礼が日常化

- 社内LAN制約を避けドコモHR01モバイル回線を活用、工事不要で短期導入を実現

- 常時接続が定着して安心感と可視性が向上、他部門や親会社にも自然に活用が拡大

株式会社ランドアート 様

- 鹿児島・大阪・広島の拠点をLoopGateで常時接続し、日常会話や朝礼、倉庫とのやり取りまでリアルタイムに活性化

- デモ体験とリーズナブルな価格、双方向コミュニケーションの仕組みが評価され、監視感のない自然な利用が定着

- 全社会議や行事も遠隔参加が可能になり、移動や営業所閉鎖の負担を解消、新入社員の顔認知や安心感向上にも効果

事例について詳しく知りたい方は、以下をご覧ください。

常時接続を実現するためのおすすめの方法

常時接続の仕組みを導入するには、単にモニターやカメラを設置するだけでなく、「手間なく・確実に・安定して」つながる環境を整える必要があります。

特に以下のような課題に心当たりのある方は、専用の常時接続ツールの活用を検討することで、スムーズな運用が可能になります。

- 拠点同士を接続したいが、接続のたびに操作が必要で面倒

- 一度つないだら切れずにそのままにしておきたい

- セキュリティ面やネットワークの制限で、一般的な会議ツールでは不安がある

こうした背景から、常時接続を前提とした設計がなされている製品を活用することが、継続的でストレスのない接続環境の実現には効果的です。

こうした背景から、常時接続を前提とした設計がなされている製品を活用することが、継続的でストレスのない接続環境の実現には効果的です。

「お隣オフィス」は、常時接続のために選ばれている専用ソリューション

常時接続システム「お隣オフィス」は、安定接続を持続できる専用機により常時接続環境を簡単に実現することが可能です。オフィスとオフィス、工場・物流拠点、サテライトオフィスなどの業種業態に限らず“空間を常につなぎたい現場”で採用されています。

- リモコンワンタッチの簡単操作で、常時接続状態を維持できる

- 物理ボタンやスケジュール接続機能により、運用の属人化を防止

- 社外に映像が漏れない、閉域網構成にも対応

用途に応じたカスタマイズ性の高さもあり、「既存設備に組み込んで使いたい」「定時に自動接続させたい」といったニーズにも柔軟に対応可能です。

常時接続を詳しく知りたい方へ

拠点間常時接続システム

お隣オフィス

無料資料配布中!

拠点間常時接続システム

お隣オフィス

無料資料配布中!

「お隣オフィス」で始める新しいワークスタイル、常時接続の効果を体験してみませんか?

詳しい内容が掲載された資料を無料配布中です!

常時接続の課題と、それをどう乗り越えるか

常時接続は多くのメリットをもたらす一方で、導入にあたっていくつかの懸念や誤解があるのも事実です。

ここでは、実際の導入相談でも多く挙がる代表的な課題と、それに対する解決策をご紹介します。

「監視されている感」があるのでは?という懸念

導入前によく聞かれるのが、「監視されているようで気が休まらないのでは?」という声です。

しかし、常時接続と防犯カメラのような一方通行の監視とはまったく異なります。

常時接続は“相互のコミュニケーションを促進するため”のツールであり、用途も目的も異なります。

実際に導入された企業では「最初は意識していたが、数日で自然と“見たい時だけ見る状態”に落ち着いた」という声もあり、運用の仕方やマナー設計で違和感は払拭可能です。

接続の安定性やセキュリティは大丈夫?

Web会議ツールを長時間つなぎっぱなしにすると、接続が不安定になったり、端末が過熱するといった問題が起こりがちです。

常時接続には、こうした長時間稼働に耐える専用のハードウェア(テレビ会議専用機)を用いることで、安定性と信頼性を確保することが重要です。

お隣オフィスでは、常時接続に最適化された専用端末と閉域網通信のサポートにより、接続品質とセキュリティの両立を実現しています。

導入コストが高そうで不安

「常時接続=高額なシステムが必要」という印象をお持ちの方も少なくありません。

しかし実際は、モニター・カメラ・専用機・ネットワーク回線のシンプルな構成で導入可能です。

また、出張や内線通話の削減、人材配置の最適化など、定量的な効果も多く、費用対効果(ROI)に優れる投資であると評価されています。

「使われなくなるのでは?」という運用上の懸念

最初は話題性で活用されても、次第に存在が忘れられるのではないかという声もあります。

そのため、利用シーンの具体化(朝会/質問タイム/相談タイムなど)や、チーム内ルールの整備が重要です。

導入初期に「どう活用するか」を明確に設計しておくことで、自然と日常業務に組み込まれていきます。

常時接続対応テレビ会議システムの選び方と比較ポイント

常時接続の環境を構築するためには、「どのようなシステムを使うか」が非常に重要です。

選び方を間違えると、接続が不安定だったり、操作が煩雑だったりと、現場で活用されないまま終わってしまうケースもあります。

ここでは、代表的な選択肢である「Web会議ツール」と「テレビ会議専用機」の違いと、選定時のチェックポイントを解説します。

Web会議ツールとテレビ会議専用機の比較

Web会議ツール(ZoomやTeamsなど)でも、常時接続自体は技術的に可能です。

しかし、長時間の接続や自然な運用を前提とした設計にはなっておらず、以下のような違いがあります。

| 比較項目 | Web会議ツール | 常時接続専用機(お隣オフィス) |

|---|---|---|

| 接続安定性 | PCスペックや他アプリに依存 | 常時接続前提のハード構成で高安定 |

| 操作性 | 接続・再接続が都度必要 | 常時接続で一切操作不要 |

| 映像品質 | 通信帯域により変動しやすい | HD画質で安定した表示 |

| セキュリティ | インターネット経由、設定次第 | 閉域網/LGWANなど専用回線にも対応 |

| サポート体制 | 海外製が多く日本語サポート限定的 | 国産・国内サポートで導入から運用まで支援 |

日常的に、長時間・高頻度で運用する場合は、専用機の安定性とサポート力が圧倒的に安心です。

選定時に見るべき4つの軸

常時接続システムを選ぶ際には、次の4つの軸を意識すると失敗を防げます。

- 1. 接続の安定性:頻繁に切断されないか、再接続が不要か

- 2. 操作の簡便さ:現場でストレスなく使えるか

- 3. ネットワーク対応力:VPNや閉域網に対応できるか

- 4. サポート体制:トラブル時にすぐ相談できるか

特に現場でITリテラシーにばらつきがある場合は、「設置したら操作しなくても良い」という条件は大きな導入判断材料になります。

よくある失敗パターンとその回避策

- PC常時接続によるスペック不足・故障:業務PCを流用し、発熱や遅延で使われなくなる

- 無料ツールの時間制限:Zoomの無料版では40分で接続が切れ、再設定が必要

- 設定やルールが曖昧:誰がどのタイミングで見るのかが曖昧で活用されない

これらを防ぐには、ハードウェアの選定・初期設計・運用設計をセットで考えることがポイントです。

ROIと導入判断の戦略的視点

常時接続は「コミュニケーション改善」や「心理的安全性の向上」といった定性的効果だけでなく、業務効率やコスト削減といった定量的な成果も期待できます。

ここでは、導入判断の際に検討すべきROI(投資対効果)の視点と、それを支える定量・定性の両側面についてご紹介します。

常時接続で得られる定量的効果の一例

お隣オフィスの導入企業では、以下のような成果が報告されています。

- 即時対応の増加により、承認業務のリードタイムが平均1.5日短縮

- 不要な出張や電話が減少し、年間100万円超の移動コスト削減

- 雑談・声かけの増加によるアイデア創出・チーム内の協力機会の増加

特に「業務中の小さな確認」が自然に行えることで、1回数分の時短が1日10回以上起こるケースもあり、月間で数十時間分の作業効率向上につながっています。

ROIをどう測るか?判断のためのフレーム

ROI(投資対効果)を見える化するには、次のような観点が役立ちます。

| 項目 | 測定内容 |

|---|---|

| 時間削減効果 | 会議準備/意思決定/移動・出張時間の削減 |

| 業務効率化 | 質問・報連相のスピードアップによる処理数の増加 |

| 定着率・満足度 | 心理的安全性や社内連携の質的向上による離職抑制 |

| コスト削減 | 出張費・通信費・他ツール置換などの直接費削減 |

これらを数値で追えるよう、導入前後で業務の流れを可視化・比較することがポイントです。

“システム導入”ではなく“カルチャー戦略”として考える

常時接続は単なるツール導入ではなく、社内文化・働き方に影響を与える戦略投資です。

「コミュニケーションの量と質が上がる」ことは、組織の生産性だけでなく心理的な満足感にも直結します。特にハイブリッド勤務の定着に向けては、物理距離を超えた“つながり設計”が競争力を左右する要素になります。

だからこそ、導入の際は「費用」だけでなく、自社カルチャーとの親和性・マネジメント設計・社内浸透策を含めた全体設計が重要です。

常時接続に最適なお隣オフィスのご紹介

「オフィスを“つなぐ”」という考え方は、単なる業務効率化を超えて、企業文化そのものを形づくるインフラへと進化しています。

お隣オフィスは、こうした未来の働き方に対応するため、専用機・ネットワーク・サポート体制を含めて常時接続に最適化されています。

“つなぎっぱなし”を前提としたハードウェア設計

お隣オフィスは、一般的なPCベースの会議ツールとは異なり、長時間・常時稼働に特化した設計を採用しています。

- 長時間稼働でも安定性が落ちない専用機設計

- モニター・カメラ・スピーカー一体型で導入が簡単

- 起動や接続操作が不要、再接続も自動対応

セキュアな通信と閉域網対応

セキュリティを重視する企業・自治体向けに、閉域網(インターネットを使わない専用ネットワーク)での常時接続もサポートしています。

たとえば、VPN環境や独自インフラに対応した設置事例も多く、金融・医療・官公庁など高セキュリティ要件にも対応可能です。

人感センサー連携やカスタマイズ性

お隣オフィスでは、常時接続の基本機能に加えて、人感センサーや接続切替制御などのカスタマイズにも対応可能です。

「人がいるときだけ映像をONにする」「決まった時間帯だけ接続を切る」など、運用ルールに合わせた柔軟な制御を設計できます。

国産・国内サポートで安心

お隣オフィスは完全国産製品であり、サポートも日本国内で対応。導入前の環境調査や設置支援、導入後のフォローまで一貫した支援体制を整えています。

「テレビ会議の導入は初めて」という企業様でも、安心してお使いいただけるのが強みです。

デモンストレーションによる体感が有効

お隣オフィスは、オフィス間の距離を超えた新しい働き方を可能にする“コミュニケーションインフラ”であるため、実際の環境や場面を想定して操作感や映像品質・接続安定性を体験することはとても大切になります。

「うちの環境で使えるの?」「どこから手を付ければいいかわからない」という方も、まずはお気軽にご相談ください。実機を使ったデモンストレーションも無料で実施可能です

無料デモの内容

- 接続安定性や映像の見え方を実際に体験可能

- 使い方や導入イメージを担当者が丁寧に説明

- 導入にかかる費用感・必要な機器構成もわかる

こんな方におすすめです。

- Web会議との違いを体感したい

- 社内から「監視っぽくなるのでは」と言われて悩んでいる

- 複数拠点の情報共有や一体感を強化したい

- 関連記事

常時接続の3大メリットとは?業務効率と一体感を同時に高める

常時接続は相互コミュニケーションの場、監視カメラとの違いやメリットを解説

導入事例でわかる!業界別に見る常時接続の活用法と成果

常時接続の課題と対策|監視への懸念や導入コストをどう乗り越えるか

比較してわかる!常時接続システム選びのポイントと注意点

常時接続を導入判断するための戦略的視点とROI|企業文化としてどう活かすか

関連ページ

-

製品・サービスの選び方

製品・サービスの選び方

テレビ会議を常時接続する方法は?システム導入時の課題とその解決策も解説

近年、働き方の多様化に伴ってこのような課題が多く浮上しています。 こうしたコミュニケーションの分断を […] -

製品・サービスの選び方

製品・サービスの選び方

WEB会議におすすめカメラ商品6選!用途・人数別のモデル選び方ガイド【2025年版】

リモート会議の普及に伴い、高品質な映像とクリアな音声で議事的なコミュニケーションを実現するために、専 […] -

製品・サービスの選び方

製品・サービスの選び方

【2025年最新版】オンライン会議ツールランキング|目的別おすすめツール比較!

テレワークの普及により、オンライン会議システムの需要が急速に拡大しています。オンラインでの商談やセミ […] -

製品・サービスの選び方

製品・サービスの選び方

WEB会議用おすすめマイクスピーカーを個人と大人数などの人数別で紹介!

Web会議の音声トラブルに悩んでいませんか?クリアな音声は、会議の効率やストレス軽減に欠かせない要素 […] -

製品・サービスの選び方

製品・サービスの選び方

リモート接客システムの比較の仕方や選ぶポイントを紹介

自社の商品やサービスのよさをもっと知ってもらうため、リモート接客のシステムを取り入れようと悩んでいる […] -

製品・サービスの選び方

製品・サービスの選び方

オンライン相談のやり方はWebサイト・リンク・QRコードなど多彩

オンライン相談をはじめるために、パソコンやヘッドセット、専用ツールなどを準備しても、相談したい人がア […]

インタビュー・導入事例

-

【お隣オフィス導入事例】坂戸市のこどもまんなか計画を支える常時接続-こども家庭支援センターの取り組み

坂戸市では、「こどもまんなか計画」のもと、こどもや家庭を中心に据え、将来にわたって安心して暮らせる環 […] -

【LoopGate導入事例】横須賀市上下水道局が挑むIoT技術による拠点集約化。コミュニケーション維持システムとしてLoopGateを採用

横須賀市上下水道局 様 横須賀市上下水道局は、神奈川県横須賀市の水道事業と下水道事業を担う行政組織で […] -

【お隣オフィス導入事例】サントリーが取り組む、棟分散工場における現場コミュニケーションの在り方― 大阪工場で実現する、移動に頼らない判断と状況共有

サントリー 大阪工場では、同一敷地内に複数の棟が分かれて配置されており、別棟の担当者に確認するだけで […] -

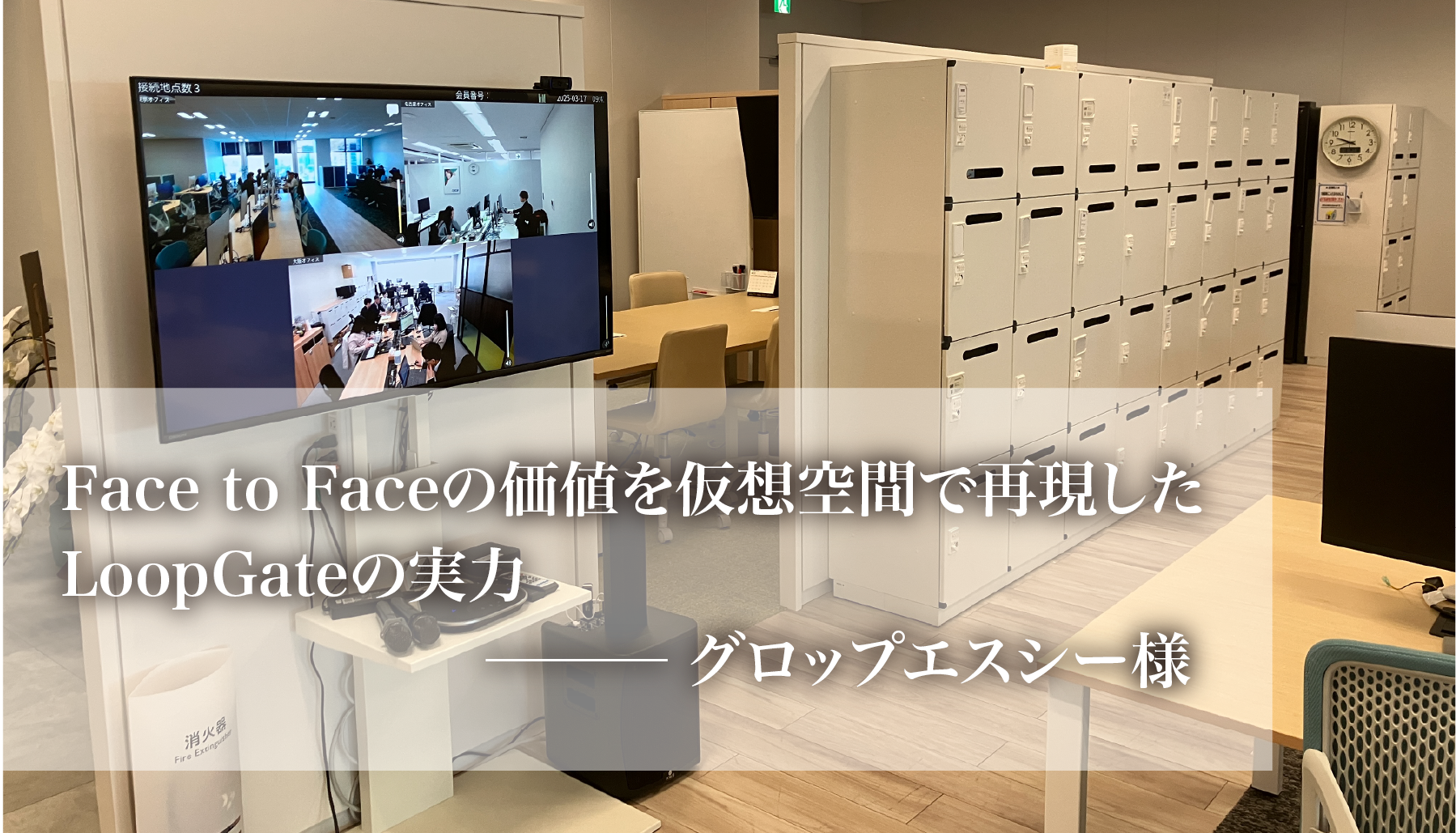

【LoopGate導入事例】グロップエスシーが Face to Faceの一体感を仮想空間で実現!拠点間のコミュニケーションロスを解消

記事の要約 Face to Faceの一体感を仮想空間で実現 株式会社グロップエスシー様は、名古屋・ […] -

オフィスのフロア分断を解消!モデルルームでの業務連携を改善する常時接続システム『お隣オフィス』

複数フロアに分かれたオフィスやモデルルームでは、拠点間の情報伝達や決裁手続きのタイムラグが業務効率に […] -

【LoopGate導入事例】閉域網環境での活用を進める、淀川キリスト教病院の非接触コミュニケーション運用― コロナ禍対応から平常時の活用にも発展

淀川キリスト教病院では、新型コロナウイルスの流行をきっかけに、患者対応や院内連携における非接触でのコ […]