リモート接客はコロナ禍だけではない!業務効率化に活躍する理由

リモート技術の進化により、企業の接客スタイルにも大きな変化が求められています。従来の対面型サービスからリモート接客への移行は、顧客満足度を高めるだけでなく、業務効率化にもつながる重要な施策です。リモート環境を活用することで、接客の業務効率化をしつつ、スタッフと顧客双方にとって快適な体験を提供できます。本記事では、リモート接客を成功させるポイントや、業務効率化を実現するための具体的な方法をご紹介します。

この記事の目次

導入が進むリモート接客システムの選び方

リモート接客システムの導入が進む中、多くの企業がその選び方に頭を悩ませています。リモート接客は、遠隔地からでも顧客にサービスを提供できる点が大きな魅力で、特に業務効率化やコスト削減を目的とする企業にとって欠かせないツールとなっています。対面での応対が難しい状況でも、ビデオ通話やチャット機能を活用したリモート接客は、顧客満足度の向上につながります。

システム選びの際に重要なのは、自社の目的に適した機能を備えているかどうかです。たとえば、ECサイトを運営する企業には、購入時のサポートに特化したツールが効果的です。また、アパレル業界では、顧客にリアルタイムで提案が可能なビデオ接客が注目されています。一方で、店舗運営においては、窓口や相談業務に対応したオンラインシステムが便利です。

導入を成功させるためには、システムの柔軟性や拡張性も重要なポイントです。業界や業種に応じて適切なカスタマイズが可能なツールを選ぶことで、長期的な発展が期待できます。また、AIを活用したデータ分析機能を持つシステムは、顧客ニーズをより深く理解し、応対の質を向上させる助けとなるでしょう。

最後に、スタッフの運用体制を考慮することも欠かせません。リモート接客はシステムだけでなく、活用する人材のトレーニングや管理方法によって効果が大きく異なります。これらのポイントを押さえた選定が、顧客満足度向上と業務効率化の鍵となります。

感染対策としてのリモート接客

2020年「不要不急の外出を控えて」と自治体が緊急事態を宣言し、街はある種の混乱状態に陥りました。感染を止めるため非接触が求められたからです。

特に対面接客の必要な業界は、いつ明けるのか全く先の見えない「自粛要請」に立ち向かうべく、密を避けた店舗運営、手指消毒の徹底、飛沫防止のためのプラ板設置など、様々な工夫を凝らしました。そして、中でも最も力を入れ取り入れられたのは「オンライン化」による営業形態の変化でした。ECサイトを立ち上げてネット上で販売業務を行う、メールやチャットでの問い合わせを受け付ける、ショッピングサイトに加盟するなど。店舗や販売窓口をweb上にセッティングしたのです。

総務省令和3年版 情報通信白書の「コロナ禍で利用したデジタルサービス」によれば、1回目(2020年4月~5月)と2回目(2021年1月~3月)の緊急事態宣言が発出されたときに、どのようなサービスを利用したかについてのアンケートで、インターネットショッピングや決済サービスに始まるオンラインサービスへの需要が急激に高まっていることが見て取れます。

オンライン授業やリモートワークに続き、さらに接客の場もインターネット上で実現させることにより、非接触のコミュニケーションを実現させました。Zoomをはじめとしたビデオ通話機能が頻繁に使われ始めたのは皆さまも記憶に新しいのではないでしょうか。

非接触以外のメリットがあると気付いた

緊急事態によりやむを得ず導入を急いだリモート接客にも、使い慣れていくうちに思わぬメリットがあることに気づかれた企業も多かったようです。

営業エリアが拡大した

リモート接客を既存の顧客やターゲットに向けて利用していたら、実はそれまで近くに店舗が無かったために訪れることのなかった方にリーチできるようになったという話はよく伺います。また、リモートで自宅から訪問できるため、天候に左右されることなく問い合わせが可能です。そして、その顧客を迎え入れる接客側も、相手を待たせることなく、問い合わせに適したスタッフを対応させる体制づくりが可能なため、営業機会や営業エリアの拡大に影響してきます。

顧客側の選択肢を増やせる

実店舗影響の場合、顧客が欲しいと思った時に在庫がなかったり、困りごとがあって窓口に訪れたときに担当がいない、などというケースもあります。

しかし、リモート接客の場合は、全店舗の在庫を照会確認したり、全営業所の中で担当可能なスタッフに応対させる前提で体制を組めるため、実店舗やリアルな窓口1か所に訪れたときよりも顧客側の選択の幅が広がるのです。

コストが削減できる

実店舗での窓口営業の場合、スタッフの数は店舗の数に必要な人員を計算します。また専門性の高い問い合わせに応対できるスキルを持ったスタッフを店舗や支店窓口ごとに配置するなど、営業地点を増やすごとに人員を掛け算で増やす想定でコストがかかります。

しかし、リモート接客の場合、どこからアクセスしてくる顧客に対しても、全リソースでの応対を想定して体制を組むことが可能です。

簡単に言うと、ヒマな店舗が忙しい店舗の問い合わせを代わりに受けることも可能になるのです。問い合わせの分散化で配置を最適化することは、人材不足の解消にもつながります。

リモート接客があれば、繁忙期・閑散期で業務負荷が偏らず、追加のコストをかけずに人材不足の問題を解消できます。専門スキルを持ったスタッフがリモート接客で遠隔対応できれば対応範囲が全国に広がり、最適な人事配置・育成が可能となります。

デメリットや課題:リモート接客の限界と改善策

リモート接客は業務効率化やコスト削減、顧客体験の向上を実現する一方で、いくつかのデメリットや課題も存在します。最大の課題は、対面コミュニケーションの代替が難しい点です。特にアパレルや高額商品の購入相談では、顧客が「実物を確認したい」という要望が強く、オンライン接客だけでは対応しきれないシーンが増加しています。また、顧客との温度感や細やかなニュアンスを伝えることが難しく、コミュニケーションの質が低下する可能性もあります。

次に挙げられるのは、スタッフのスキル不足やシステム管理の課題です。リモート接客では、ツールやシステムを使いこなすスキルが求められるため、スタッフへの教育やサポートが必要です。特に、AIやチャット機能を活用した対応では、初期設定や運用管理に専門的な知識が必要で、導入に時間がかかる場合があります。さらに、顧客データの管理が適切に行われないと、トラブルにつながるリスクも指摘されています。

これらの課題を解決するためには、ツールの選定や活用方法の最適化が重要です。たとえば、AIを活用した自動応対やビデオ会議システムによるライブコミュニケーションを組み合わせることで、対面に近い接客体験を提供することが可能です。また、スタッフ向けのトレーニングプログラムを徹底し、顧客満足度向上を目的とした仕組みづくりを進めることも有効です。

リモート接客には改善の余地がありますが、適切な施策を講じることで、企業にとって重要なツールとしてさらに活用の幅を拡大できるでしょう。

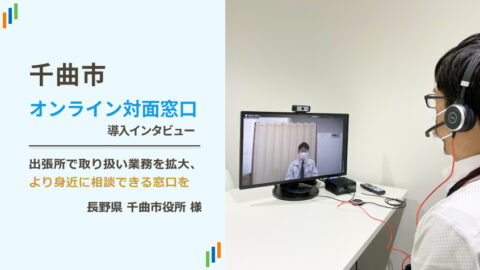

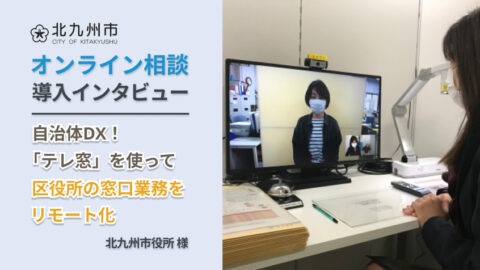

テレ窓でリモート接客をさらに使いやすく拡大

リモート接客には非接触で感染リスクを下げる以外に、導入してよかったと思うポイントもあることが分かりました。そして、そのメリットを最大限に活かすことで「対面だけでは実現できないリモートならではの接客」という攻めの視点からも導入を検討することが成功のカギとなりそうです。

今までよりも広範囲の営業エリアにリーチして、機会を広げるためのリモート接客をイメージしたときに、もう1つ考えたいのは、導入や操作性の手軽さです。

- オンライン接客ツールに興味はあるが、導入や体制を整えるのが難しい

- お客様がオンライン接客ツールを活用してくれるか不安

などのお悩みの声を聞くことがあります。

Zoom等のビデオ会議システムを使ったリモート接客の場合、アプリのインストール作業やアカウント設定など煩雑な作業が発生するため、ITに不慣れなユーザーにはハードルが高く感じられることも多く、導入に二の足を踏むケースも多いようです。

リモート接客サポートツール「テレ窓」は、受付カウンターに設置されたボタンを押すだけの簡単操作で、すぐにリモート接客やサポートにつなぐことが可能です。

リモート接客をコロナ禍だけのものとせず、まずはお試しいただき、新たな機会創出と成長の可能性をイメージしてみてもよいのではないでしょうか。

![拠点間の統率は大丈夫ですか?マネジメントが行き届くコミュニケーション環境構築[拠点間常時接続システム お隣オフィス]](https://loopgate.jp/images/fbanner-otonari.png)

![窓口の業務を効率化しませんか?複雑な操作は不要。効率化とサービス向上を両立[オンライン窓口システム テレ窓]](https://loopgate.jp/images/fbanner-telemado.png)

![閉域で使えるテレビ会議 LGWANでも、オンプレミスでも、あらゆる閉域環境に対応。[閉域網・オンプレミス対応LoopGate]](https://loopgate.jp/images/fbanner-onpre.png)