自治体でリモート相談窓口システムを導入する際、最も重視すべき点のひとつは「住民が迷わず使えるかどうか」です。どれほど高機能なシステムでも、住民が使いこなせなければ意味がありません。

利便性への不安から、せっかく導入しても結局は対面窓口に戻ってしまう──そんな例も実際にあります。特に高齢者が主な利用者となる窓口では、十分な配慮が必要です。

この記事では、“誰でも使える”リモート相談窓口システムについて言及していきます。

“誰でも使える”を追求した簡単操作のリモート相談窓口システム「テレ窓」、

詳しい内容の資料はこちらからダウンロードいただけます。

この記事の目次

リモート相談窓口の「使いやすさ」は導入の成否を左右する

リモート相談窓口を利用する住民の多くは、「初めて操作する方」が多くなります。前もって操作説明を受けるようなことも無く窓口に来られる方がユーザーペルソナとなります。

例えば、初めて利用する無人レジや機械を前にすると、機械操作自体に慣れている方でも最初は少し手間取ることがあると思います。

これが高齢者やデジタルに不慣れな方であれば、複雑な操作や画面構成がやがて「利用しない理由」になってしまうのです。

また、職員の方も「操作方法の説明」に時間を割くことが多くなり、リモート相談窓口による窓口DXが逆に負荷の増大となり本末転倒です。

“誰でも使える”で重視すべき3つの視点

誰でも直感的に使える相談窓口をつくるには、以下の3つの視点が不可欠です。

1.直感的な操作

- 1回の操作で接続できるよう、ステップ数を最小限に

- 選択肢を減らし、迷わせない画面遷移

2.視覚的なわかりやすさ

- 大きな文字・明確な色分け・説明表示の工夫

- 文字情報だけでなく、アイコンや図解などで視認性を高める

3.顔が見える安心感

- 接続前の画面で、相手の所属・部署・役職を明示

- 視覚情報で信頼感を補強し、「誰と話しているのか」がすぐにわかる設計

- メラビアンの法則

- メラビアンの法則では、第一印象の55%は視覚情報によって決まるとされています。

顔が見える・画面が見やすいといった設計は、安心して話しやすい環境づくりに直結します。

有効な“誰でも使える”システムとは?

多くの自治体では、操作に慣れていない方でも戸惑わず使えるよう、以下のような“誰でも使える”が重要視されたシステムが求められています。

- 呼び出しから接続までを最小限に、1ステップでシンプルに接続

- 画面上のボタン配置が明確、「これを押せば繋がる」と直感的にわかる説明

- 余計な選択肢や分岐を表示せず、操作迷子にならない導線設計

- 表示ラベルや案内文をできるだけ簡潔にし、目に入りやすい位置に配置

これらの工夫はすべて、「誰でも迷わず使えるようにする」という目的から生まれています。

「誰でも使える」設計は、職員の業務負荷も軽減する

UX設計の工夫は、利用者だけでなく、職員側にもメリットがあります。

- 利用者が迷わず使えることで、説明や接続補助の手間が省ける

- 接続エラーやトラブルも減少し、1件あたりの対応時間が短縮

- 操作ログや履歴が取れるシステムなら、問い合わせ対応の手間も減る

「わかりやすく使いやすい」窓口は、職員の働きやすさにもつながっていきます。

住民との接点で“安心”をつくることが目的

「UX=操作しやすさ」と捉えがちですが、本質は“安心できる相談体験”を提供することにあります。

- 顔が見えて話せる

- 自分の状況をすぐに理解してもらえる

- 誰と話しているのかがはっきりしている

こうした安心感が、「リモートでも対面と変わらない」と感じられるかどうかの分かれ目です。技術ではなく“体験”をつくるという視点が、リモート相談窓口を成功に導くポイントになります。

リモート相談窓口を詳しく知りたい方へ

リモート相談窓口システム テレ窓

無料資料配布中!

リモート相談窓口システム

テレ窓

無料資料配布中!

多くの地方自治体で採用、LGWANにも対応したリモート相談窓口システム「テレ窓」

詳しい内容が掲載された資料を無料配布中です!

より深く比較・検討したい方はこちらの記事もご覧ください

- リモート相談窓口システム活用ガイド

- リアルと同じように“顔を見て話せる”相談体験とは?

- PoCを通じた“現場適合性”の検証方法

- 自治体で導入する前に見極めたい──リモート相談窓口システムは“現場に合うか”実証実験で判断する

- ネットワークと三層分離の考え方

- リモート相談窓口システムはLGWANで使えるか?自治体の三層分離に対応するシステムの考え方

関連ページ

-

リモート窓口・遠隔接客

リモート窓口・遠隔接客

“誰でも使える”リモート相談窓口とは?簡単操作で高齢者にもやさしいリモート対応を実現するには

自治体でリモート相談窓口システムを導入する際、最も重視すべき点のひとつは「住民が迷わず使えるかどうか […] -

リモート窓口・遠隔接客

リモート窓口・遠隔接客

リモート相談窓口システムはLGWANで使えるか?自治体の三層分離に対応するシステムの考え方

自治体がリモート相談窓口システムの導入を検討する際、「LGWANで使えるのか?」「三層分離の構成に合 […] -

リモート窓口・遠隔接客

リモート窓口・遠隔接客

自治体で導入する前に見極めたい──リモート相談窓口システムは“現場に合うか”実証実験で判断する

住民サービスの多様化、職員の人員不足、出張所間の業務格差といった課題を抱える中、リモート相談窓口シス […] -

リモート窓口・遠隔接客

リモート窓口・遠隔接客

リモート相談窓口システム活用ガイド─リアルと同じように“顔を見て話せる”相談体験とは?

対面での相談を基本としてきた自治体の窓口業務に、リモートという新たな選択肢が加わってきました。 これ […] -

リモート窓口・遠隔接客

リモート窓口・遠隔接客

リモート窓口の導入で顧客満足度アップ!具体的な効果と事例紹介

リモート窓口は、オンライン化が進む現代において、顧客満足度を向上させるための重要なツールとなっていま […] -

リモート窓口・遠隔接客

リモート窓口・遠隔接客

【2025年版】 遠隔接客サービスの選び方とおすすめのシステム徹底ガイド

遠隔接客サービスは、ビジネスの未来を切り拓く重要なソリューションです。最新技術を活用し、接客業務の効 […]

インタビュー・導入事例

-

【お隣オフィス導入事例】坂戸市のこどもまんなか計画を支える常時接続-こども家庭支援センターの取り組み

坂戸市では、「こどもまんなか計画」のもと、こどもや家庭を中心に据え、将来にわたって安心して暮らせる環 […] -

【お隣オフィス導入事例】JAたじまが示す、地域組織の新しい運営モデル― お隣オフィスによる、支店と営農生活センターの常時連携

日本の人口は2008年の約1億2,808万人をピークに減少を続け、2025年には約1億2,317万人 […] -

【LoopGate導入事例】横須賀市上下水道局が挑むIoT技術による拠点集約化。コミュニケーション維持システムとしてLoopGateを採用

横須賀市上下水道局 様 横須賀市上下水道局は、神奈川県横須賀市の水道事業と下水道事業を担う行政組織で […] -

【テレ窓導入事例】地域住民の移動負担を減らす。かすみがうら市が実現した、庁舎の専門部署と出先機関をつなぐ遠隔窓口DX

茨城県かすみがうら市 様 Webサイト: https://www.city.kasumigaura. […] -

【テレ窓導入事例】角田市が進める、非来庁手続きを現場で支える運営のかたち― マイナンバーカード更新対応を支える、地域拠点との常時接続窓口

2020〜2021年度に実施されたマイナポイント第1弾で大量に発行された電子証明書が、有効期限を迎え […] -

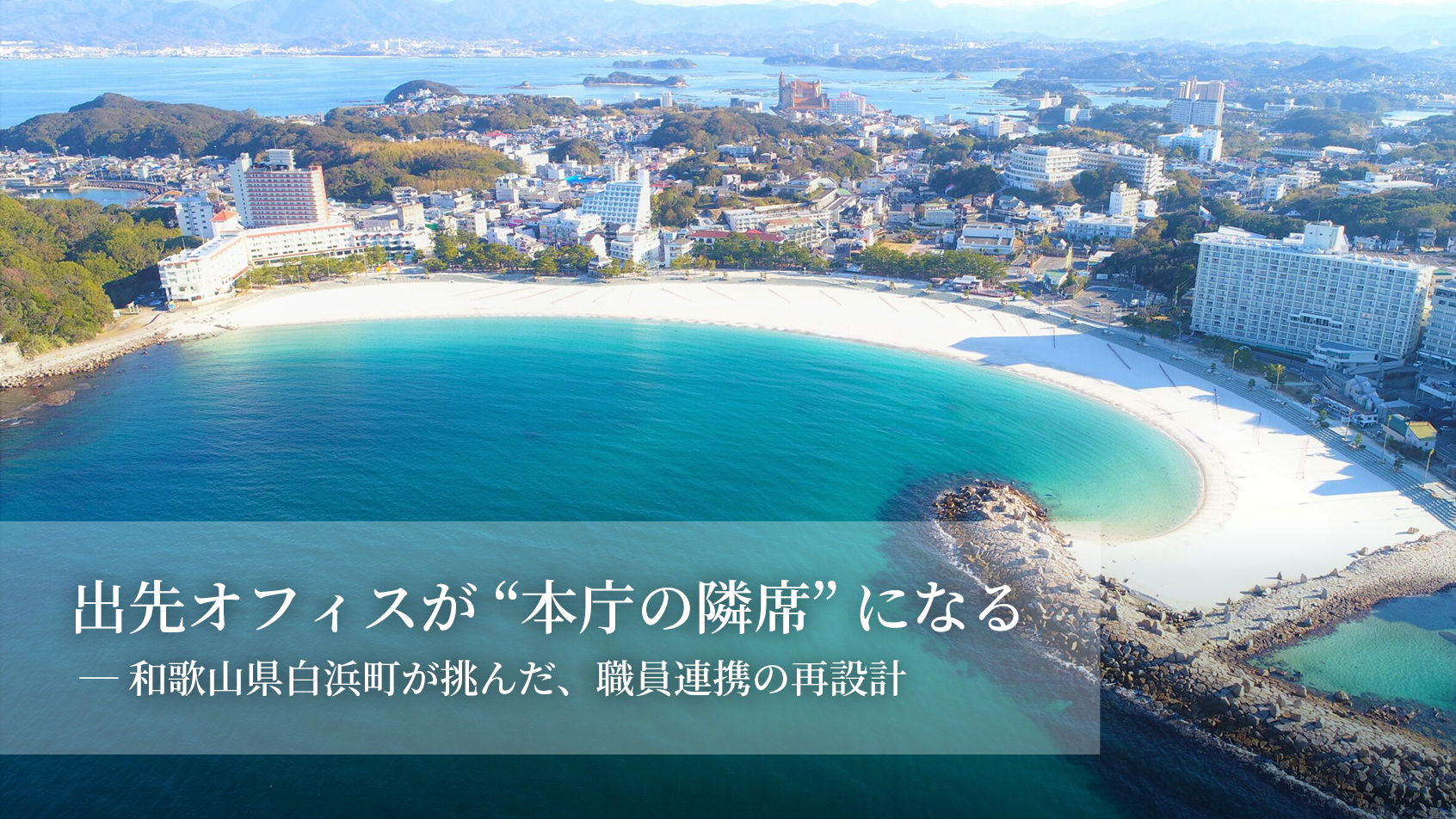

「出先オフィスが“本庁の隣席”になる」─和歌山県白浜町が挑んだ、職員連携の再設計

庁舎と出先機関、あるいはフロアの違いといった物理的な距離が、自治体業務の円滑な連携を阻害する要因とな […]