現代のビジネスシーンでは、業務効率の向上が重要視されています。しかし、多くの企業が直面しているのが、業務効率化に伴うさまざまな課題です。特に「ムリ・ムダ・ムラ」の存在は、作業の非効率化を引き起こし、生産性の低下を招く要因となります。

これらの課題を解決するためには、現状のプロセスを見直し、業務フローを最適化することが欠かせません。本記事では、業務効率化の具体的な課題を掘り下げながら、「ムリ・ムダ・ムラ」を解消するための実践的な解決策をご紹介します。

業務効率化における課題

紙の書類や人の手による処理・管理

紙の書類と人の手による処理・管理は、企業の業務効率を妨げる主な要因です。手作業でのデータ入力や書類整理は、多大な時間と労力を要し、人的ミスが生じやすく、業務の遅延を招きます。また、顧客対応のスピードも低下させます。さらに、書類の物理的な保管はスペースを圧迫し、必要な情報の検索にも時間がかかるのが現状です。このような状況では、情報共有が難しくなり、組織内の連携も阻害されかねません。これらの課題を解決し、業務効率化を実現するためには、デジタル化の推進が不可欠です。デジタル化により情報の一元管理が可能となり、検索性の向上が図られます。これにより、業務のスピードが向上し、プロセスの透明性が高まります。結果として、ミスの削減や迅速な意思決定が可能となり、業務効率の改善が達成されます。このような取り組みを通じて、組織全体の成長を目標とする方針が求められます。

業務の属人化

業務の属人化は、特定の個人にしか分からない業務が存在する状態を指し、多くの企業で見られる課題です。この問題は、特定のスタッフが不在の場合に業務が滞るリスクを抱えており、組織全体の生産性を低下させる要因となります。属人化された業務は、知識やノウハウが個人に依存しているため、情報の共有や標準化が進まず、業務の効率化を阻む原因となります。特に、業務プロセスの透明性が欠如し、新しいスタッフがスムーズに業務を引き継ぐことが困難になることが多いです。このような状況を改善し、業務効率を最大化するためには、業務の標準化やナレッジの共有が重要です。業務マニュアルの整備やフローチャートの作成、定期的な情報共有会議の実施などが効果的な対策として挙げられます。これにより、属人化された業務を洗い出し、無駄をなくし、組織全体の効率的な運営を実現することが可能です。

既存システムのブラックボックス化

既存システムがブラックボックス化すると、業務の効率化を妨げる多くの問題が発生します。まず、システムの内部構造や処理の不透明さにより、新しいニーズや変化に迅速に対応することが難しくなります。特に、担当者が限られている場合、その人が退職や異動するとノウハウが失われ、業務に大幅な遅延や混乱をもたらす可能性があります。また、システムの変更や改善を試みても、現状を把握することが難しいため、費用や時間が多くかかることが珍しくありません。さらに、ブラックボックス化はセキュリティリスクを高める要因にもなります。システムの脆弱性を把握しにくくなるため、不正アクセスやデータ漏洩の危険が増大します。このため、定期的なシステムのレビューや可視化を進めることが重要です。これにより、業務の透明性を確保し、柔軟かつ安全な運用を実現する方針を意識することが可能となります。業務効率の改善を目標に、情報をしっかりと収集し、適切な対策を講じることが求められます。

業務効率化を阻む原因

現状の課題が把握できていない

業務の効率化を図る上で、現状の課題を明確にすることは欠かせません。しかし、多くの企業では日々の業務に忙殺され、どの業務プロセスがボトルネックとなっているか、またはどの部分でリソースが最も消耗しているかを正確に把握できていないのが現状です。このような状態では、改善策を講じてもその効果を最大限に引き出すことは困難です。まずは、業務フロー全体を見直し、データや実績を収集し、現状の問題点を洗い出すことが重要です。具体的には、各業務プロセスの時間とコストを可視化し、定量的な指標を用いて評価することで、どこに改善の余地があるのかを明確にすることができます。これにより、次に実施すべき具体的な改善策が見えてくるでしょう。

具体的な手法がわからない

業務の効率化を目指す際に、具体的な手法が不明確であることは大きな障害となります。多くの企業が、何から着手すべきか、どのプロセスを導入すれば効果的かを把握できずにいます。具体的な手法が不明確な原因として、情報が多すぎたり選択肢が多様であったり、自社に適した方法が見つからないことが考えられます。まずは、自社の業務フローを詳細に分析し、どの部分がボトルネックとなっているかを特定することが重要です。その後、他社の成功事例や専門家の意見を参考にしながら、自社に最適な手法を選定します。また、トライアル&エラーの意識を持ち、柔軟に手法を試すことで、最適な業務効率化の方法を見出すことが可能です。具体的な手法を見つけるためには、課題を洗い出し、改善の目標と方針を明確にすることから始め、着実にステップを踏んでいくことが求められます。

PDCAサイクルを回せていない

PDCAサイクルは、業務の効率化を図る上での基本的かつ重要なプロセスですが、多くの組織で効果的に運用されていない現状があります。業務効率の改善が求められるにもかかわらず、PDCAサイクルを十分に回せていない理由として、各フェーズにおける明確な目的の欠如や、計画段階での曖昧な目標設定、実行時のモニタリングの不備、チェック段階でのデータ収集と分析の不徹底、アクションフェーズで最大限の改善策を検証しないことなどが挙げられます。これらの課題を克服するには、PDCAサイクルの各段階で明確な目的と具体的な指標を設定し、モニタリングを強化すべきです。また、定期的なレビューとフィードバックを通じて、柔軟に改善策を修正し、業務効率を最大化することが重要です。組織全体でPDCAサイクルの重要性を共有し、共通の理解を持つことで、持続可能な改善が実現します。

業務改善に向けたアイデア

非効率・不要な業務の見直し

業務の効率化を図るためには、非効率や不要な業務を見つけ出し、改善策を講じることが重要です。これにより、業務効率が向上し、重要な業務により多くの時間とリソースを投入することが可能になります。まずは、各業務のプロセスを詳しく分析し、手作業や重複した業務を収集して特定します。これらを排除するための具体策として、自動化技術の導入やアウトソーシングの利用が挙げられます。また、業務の目的を再評価し、組織全体での共有を図ることで、業務の優先順位を再設定します。これにより、組織全体の生産性が向上し、効率的な業務運営が実現可能となります。業務の見直しは単にコスト削減に留まらず、新たなアイデアの創出にも寄与します。そのため、定期的な見直しと最適化への取り組みが不可欠です。

業務マニュアル・フローチャートの作成

業務効率を最大限に改善するためには、業務マニュアルとフローチャートの作成が欠かせません。これらのツールは、業務の標準化と視覚化を促進し、無駄を省く目的で行われるべきです。業務マニュアルは、作業手順やルールを詳細に記載し、誰でも同じ品質で業務を遂行できるようにします。フローチャートは、業務プロセスを図式化し、全体の流れを一目で把握できるようにします。これにより、業務の全体像を理解しやすくなり、問題の早期発見や改善点の洗い出しが可能になります。また、新人教育の時間短縮や業務引き継ぎの効率化にも寄与します。さらに、業務のデジタル化との相性も良く、業務プロセスの自動化や効率化を容易にします。業務マニュアルとフローチャートの活用で、効率的で透明性のある業務運営が実現可能です。

業務のデジタル化

業務のデジタル化は、業務効率の最大化を目的とした重要な取り組みです。これにより、紙ベースのドキュメントや手動プロセスが削減され、効率的な情報管理が実現します。業務プロセスの自動化を通じて、時間とコストの改善につながり、社員はより付加価値の高い業務に集中できるようになります。デジタルツールの活用により、データの一元化が可能となり、リアルタイムでの情報共有や分析が容易になります。これにより、迅速な意思決定が可能となり、企業の競争力を強化します。また、リモートワークの推進により、柔軟な働き方を支える基盤を築くことができます。デジタル化は単なる技術的なアップデートではなく、企業のビジネスモデルを革新し、持続可能な成長を見つけ方としても重要です。

BPMの実施

BPM(ビジネスプロセスマネジメント)は、業務の効率化と最適化を実現するための重要な手法です。業務効率の改善を意識し、まず現状の業務プロセスを詳細に分析して、ムダや非効率を見つけ出します。次に、改善のための具体的な戦略を策定し、新しいプロセスを設計します。この際には、技術的なツールの導入や自動化を検討することで、さらなる業務の効率化を図ります。実施後は、継続的なモニタリングと評価を行い、必要に応じてプロセスの調整を行います。BPMへの取り組みを効果的に進めることで、業務全体のパフォーマンスを向上させ、持続的な成長を促進します。

常時接続システムの利用

常時接続システムの利用は、業務の効率化と情報共有を加速させるための重要な要素です。このシステムを導入することで、従業員はどこにいても必要なデータにアクセスでき、リモートワークや外出先で特に、途中での情報更新が可能となることで、迅速な意思決定が求められる場面での有効性が判断されます。削減にもつながるために、業務の効率化を推進するために必要なシステムといえます。

常時接続システムの導入にあたっては、安全性の確保が重要です。 特に、クラウドサービスを活用することで、初期投資を抑えつつ、システムの拡張性を確保できるメリットがあります。内容の変化に応じた柔軟な対応が可能となり、ワークフローの継続性を維持しながら、業務改善のその他を常に残すことができます。

また、定期接続は技術長時間に留まらず、業務フローの見直しやコスト削減を考え、企業の成長戦略上も重要な役割を果たします。これらの手法を統合的に活用することで、業務の効率化と最適化を実現し、企業の競争力を高めることができるでしょう。

業務効率化を阻む課題の解決方法

目的の明確化・見直し

業務の効率化を最大限に引き出すためには、目的の明確化と定期的な見直しが重要です。まず、業務の目的を再度確認し、現行の業務がその目的にどの程度貢献しているかを評価します。目的が明確であることで、業務の優先順位をつけやすくなり、効率的なリソース配分が可能となります。次に、これまでの業務の進め方を見直し、目的に合致しているかを検証します。目的の見直しは、業務環境の変化や新たなビジネスチャンスに対応するために必要不可欠です。定期的な目的の見直しを行うことで、業務の方向性を常に確認し、改善の機会を最大限に活用します。このプロセスを通じて、業務が目的に対してどれだけ効果的であるかを理解し、必要に応じて戦略を修正することが重要です。業務の効率化を促進し、情報を収集して業務効率の改善を行うことが求められます。

現状の課題の把握

業務の効率化を図るためには、まず現状の課題を正確に把握することが不可欠です。業務の流れを詳細に理解し、どこに非効率や問題が潜んでいるのかを明らかにすることが重要です。紙の書類に依存した業務や個人の知識に頼った管理は、全体像を見失いやすく、課題の把握を難しくします。また、現行システムがブラックボックス化していると、情報の流れや無駄を見逃しがちです。これを解決するには、業務プロセスの現状を可視化し、データを活用して客観的に分析することが求められます。これにより、どの部分がボトルネックになっているのか、どのような改善策が効果的かを具体的に見定めることが可能になります。業務の効率化の第一歩は、現状の課題を的確に捉えることから始まります。課題の収集と見つけ方に取り組むことで、より効果的な改善が見込めます。

効果検証・フィードバック

業務の効率化を図るには、効果検証とフィードバックが不可欠です。まず、導入した改善策が業務効率の改善にどれだけ寄与したのか、具体的なデータを収集して評価を行います。この際、定量的な数値だけでなく、業務プロセスの質的な向上も確認するために、定性的なデータも活用します。フィードバックは結果の報告だけにとどまらず、次なる改善策の指針を示す重要な役割を担います。関係者全員が参加するフィードバックセッションを定期的に開催し、現場の声を反映させることで、より実践的で効果的な改善策を導き出せます。効果検証とフィードバックを通じて、業務の効率化サイクルを確立し、継続的な改善を図ることで、組織全体の効率化が促進され、目的達成への道筋が明確になります。

関連ページ

-

製品・サービスの選び方

製品・サービスの選び方

テレビ会議を常時接続する方法は?システム導入時の課題とその解決策も解説

近年、働き方の多様化に伴ってこのような課題が多く浮上しています。 こうしたコミュニケーションの分断を […] -

製品・サービスの選び方

製品・サービスの選び方

WEB会議におすすめカメラ商品6選!用途・人数別のモデル選び方ガイド【2025年版】

リモート会議の普及に伴い、高品質な映像とクリアな音声で議事的なコミュニケーションを実現するために、専 […] -

製品・サービスの選び方

製品・サービスの選び方

【2025年最新版】オンライン会議ツールランキング|目的別おすすめツール比較!

テレワークの普及により、オンライン会議システムの需要が急速に拡大しています。オンラインでの商談やセミ […] -

製品・サービスの選び方

製品・サービスの選び方

WEB会議用おすすめマイクスピーカーを個人と大人数などの人数別で紹介!

Web会議の音声トラブルに悩んでいませんか?クリアな音声は、会議の効率やストレス軽減に欠かせない要素 […] -

製品・サービスの選び方

製品・サービスの選び方

リモート接客システムの比較の仕方や選ぶポイントを紹介

自社の商品やサービスのよさをもっと知ってもらうため、リモート接客のシステムを取り入れようと悩んでいる […] -

製品・サービスの選び方

製品・サービスの選び方

オンライン相談のやり方はWebサイト・リンク・QRコードなど多彩

オンライン相談をはじめるために、パソコンやヘッドセット、専用ツールなどを準備しても、相談したい人がア […]

インタビュー・導入事例

-

【閉域網対応LoopGate導入事例】永和信用金庫が構築した、金融機関の高セキュリティ環境でも運用可能なテレビ会議基盤

金融機関では、顧客の預金情報や融資情報など機密性の高い情報を扱うため、情報セキュリティ対策を最優先と […] -

【お隣オフィス導入事例】坂戸市のこどもまんなか計画を支える常時接続-こども家庭支援センターの取り組み

坂戸市では、「こどもまんなか計画」のもと、こどもや家庭を中心に据え、将来にわたって安心して暮らせる環 […] -

【LoopGate導入事例】横須賀市上下水道局が挑むIoT技術による拠点集約化。コミュニケーション維持システムとしてLoopGateを採用

横須賀市上下水道局 様 横須賀市上下水道局は、神奈川県横須賀市の水道事業と下水道事業を担う行政組織で […] -

【お隣オフィス導入事例】サントリーが取り組む、棟分散工場における現場コミュニケーションの在り方― 大阪工場で実現する、移動に頼らない判断と状況共有

サントリー 大阪工場では、同一敷地内に複数の棟が分かれて配置されており、別棟の担当者に確認するだけで […] -

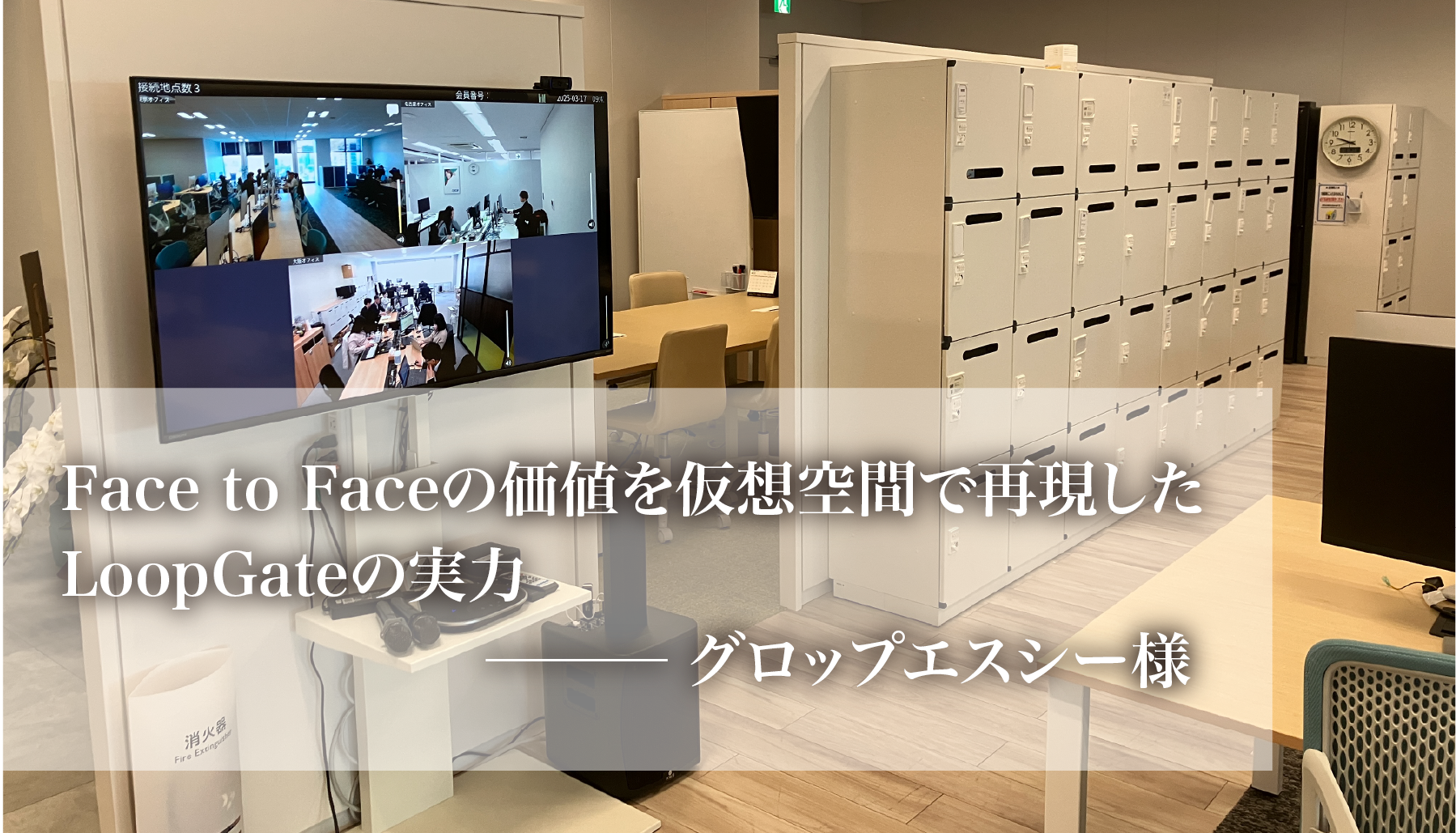

【LoopGate導入事例】グロップエスシーが Face to Faceの一体感を仮想空間で実現!拠点間のコミュニケーションロスを解消

記事の要約 Face to Faceの一体感を仮想空間で実現 株式会社グロップエスシー様は、名古屋・ […] -

【LoopGate導入事例】閉域網環境での活用を進める、淀川キリスト教病院の非接触コミュニケーション運用― コロナ禍対応から平常時の活用にも発展

淀川キリスト教病院では、新型コロナウイルスの流行をきっかけに、患者対応や院内連携における非接触でのコ […]