テレワークの長期化により、コミュニケーションの断絶や孤立感に課題を感じる企業が増えています。そんな中で注目されているのが、「常時接続によるリアルタイムな社内コミュニケーション」です。

単なるWeb会議とは異なり、カメラを常にONにすることで、あたかも隣に同僚がいるかのような臨場感と、自然な相談・雑談が可能に。

この記事では、常時接続のメリット・デメリット、導入前の注意点など詳しく解説していきます。

この記事の目次

常時接続が可能にする新しいテレワークのスタイル

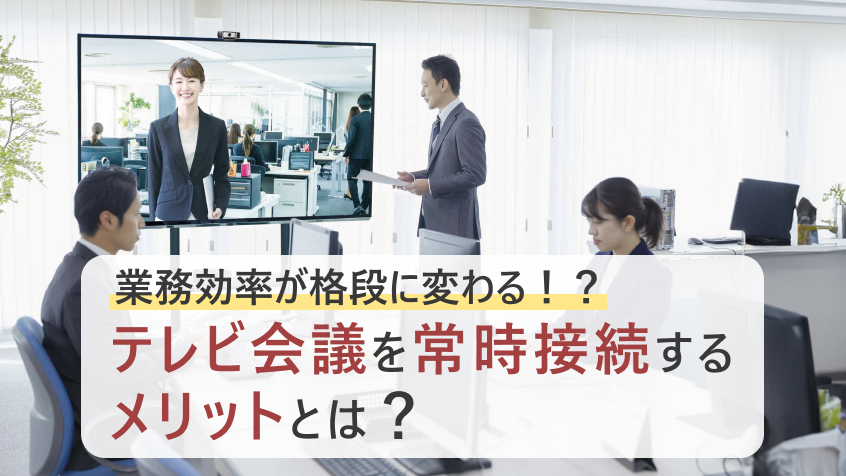

テレワークの普及が進む中、常時接続という新しい働き方が注目されています。これは、オフィスとリモート勤務者など複数の拠点間を映像と音声で常時繋ぎ、オフィス空間を共有する状態とのことを言います、。

Web会議システムや専用ツールを活用することで、拠点間のコミュニケーションが途切れず、業務のスピードと効率が向上します。PCやアプリを使って同僚と常時つながる環境をつくることで、自然な相談や雑談が可能になり、リモートの孤独感やストレスの軽減にもつながります。

常時接続の大きなメリットは、会議の都度のスケジュール調整が不要になる点です。即時に情報共有ができるため、プロジェクトの進行スピードが飛躍的に向上します。また、カメラやマイクを通じた映像共有により、視覚的なつながりが生まれ、チームの連携強化にも寄与します。

常時接続は、業務効率とチーム力を高めるだけでなく、テレワークの質を進化させる新しい働き方の形です。企業がこの仕組みを導入することで、より柔軟で強固な働き方にシフトすることが可能になります。

- 【関連記事】常時接続について詳しく知りたい方はこちら

テレワークでも業務効率化向上する3つの秘訣

テレワークで業務効率化するポイントは以下の3点があげられます。

高性能なテレビ会議システムの導入

専用カメラやマイクを用いたWeb会議で、オフィス同様のリアルタイムなコミュニケーションを実現。安定した通信環境と高画質な映像で、チームや顧客とのやり取りが円滑に。

クラウド型情報共有ツールの活用

複数拠点での同時編集やリアルタイムの進捗確認が可能。タスク遅延の防止やプロジェクト成功率の向上に貢献。

チーム連携を促進する仕組みづくり

定期的なビデオ通話で孤立感を防ぎ、AIタスク管理ツールで業務の見える化と効率化を実現。2024年以降の最新システムは操作が簡単で導入もスムーズ。

拠点間常時接続を導入するメリット・デメリット

社内コミュニケーションを促進する常時接続でもメリット・デメリットは存在します。以下はそれらを紹介していきます。

メリット

- 1. リアルタイムコミュニケーションの促進

常時接続により、遠隔拠点間でもまるで隣にいるような感覚で会話が可能に。迅速な意思決定や情報共有が実現し、業務の停滞を防ぎます。 - 2. コスト削減

出張や移動の必要がなくなり、交通費・時間の節約につながります。継続的な遠隔コミュニケーションが手軽に可能です。 - 3. 業務効率の向上

PCやスマートデバイスを通じて即座に会話・会議ができるため、特に緊急時の対応力が向上します。プロジェクト進行もスムーズになります。 - 4. チームの一体感強化

テレワーク中でも常時接続によりチームの距離感が縮まり、孤立感が軽減。メンバー間の協調性やモチベーションの向上に貢献します。

デメリット

- 1. プライバシーへの懸念

カメラ常時オンに対する抵抗感やストレスを感じる従業員もいるため、明確な運用ルールとガイドラインの整備が必要です。 - 2. 通信環境への依存

通信回線の品質により、映像や音声が乱れる可能性があります。安定したネットワーク環境の整備が前提となります。 - 3. 導入・運用コストの増加

専用機器や有料ツール、セキュリティ対策の導入により、初期費用や月額コストが発生する場合があります。

常時接続で安心感を生む職場環境の構築

テレワークの普及により、従業員が安心して働ける職場環境の整備が求められています。常時接続システムを活用することで、物理的に離れたチームでもリアルタイムにコミュニケーションが取れ、信頼と一体感が生まれます。

専用カメラ・マイクの導入により、映像や音声の品質も向上し、業務効率や心理的安全性が高まります。

また、操作の簡単さや端末対応も重要なポイントです。さらに、情報共有ツールの整備により、資料や議事録のスムーズな共有が可能となり、従業員は「いつでもつながっている」という安心感を得ることができます。常時接続の環境は、テレワーク時代における新しい働き方の基盤となります。

常時接続導入のステップと注意点

常時接続を導入すれば、テレワーク中でもオフィスにいるかのようなスムーズなコミュニケーションが可能になります。導入には3つのステップがあります。

- ステップ1:機器とシステムの選定

カメラ・マイクなど必要な機器を揃え、TV会議システムやWeb会議ツールを比較検討。無料プランで試用し、最適なサービスを選びましょう。 - ステップ2:ツールのセットアップ

クラウドベースのツールを導入し、アカウント作成やアクセスURLの整備を行います。複数拠点での利用可否や参加人数上限も確認が必要です。 - ステップ3:通信環境の最適化

安定したインターネット環境を整備し、音声・映像品質を確保。レイアウトの工夫で物理的な職場に近づけると効果的です。

注意点として、プライバシー保護のため接続のオン・オフ機能を備えたツール選定が重要です。また、セキュリティ対策やコスト管理にも配慮し、自社に最適なバランスで導入を進めましょう。

関連ページ

-

製品・サービスの選び方

製品・サービスの選び方

テレビ会議を常時接続する方法は?システム導入時の課題とその解決策も解説

近年、働き方の多様化に伴ってこのような課題が多く浮上しています。 こうしたコミュニケーションの分断を […] -

製品・サービスの選び方

製品・サービスの選び方

WEB会議におすすめカメラ商品6選!用途・人数別のモデル選び方ガイド【2025年…

リモート会議の普及に伴い、高品質な映像とクリアな音声で議事的なコミュニケーションを実現するために、専 […] -

製品・サービスの選び方

製品・サービスの選び方

【2025年最新版】オンライン会議ツールランキング|目的別おすすめツール比較!

テレワークの普及により、オンライン会議システムの需要が急速に拡大しています。オンラインでの商談やセミ […] -

製品・サービスの選び方

製品・サービスの選び方

WEB会議用おすすめマイクスピーカーを個人と大人数などの人数別で紹介!

Web会議の音声トラブルに悩んでいませんか?クリアな音声は、会議の効率やストレス軽減に欠かせない要素 […] -

製品・サービスの選び方

製品・サービスの選び方

リモート接客システムの比較の仕方や選ぶポイントを紹介

自社の商品やサービスのよさをもっと知ってもらうため、リモート接客のシステムを取り入れようと悩んでいる […] -

製品・サービスの選び方

製品・サービスの選び方

オンライン相談のやり方はWebサイト・リンク・QRコードなど多彩

オンライン相談をはじめるために、パソコンやヘッドセット、専用ツールなどを準備しても、相談したい人がア […]

インタビュー・導入事例

-

横須賀市上下水道局における遠隔コミュニケーションシステム「LoopGate」導入…

横須賀市上下水道局 様 横須賀市上下水道局は、神奈川県横須賀市の水道事業と下水道事業を担う行政組織で […] -

「広大な工場をひとつにする。サントリーが描く“お隣オフィス”による新しいコミュニ…

広い工場内でのコミュニケーションは、物理的な距離が想像以上に大きな課題となることがあります。サントリ […] -

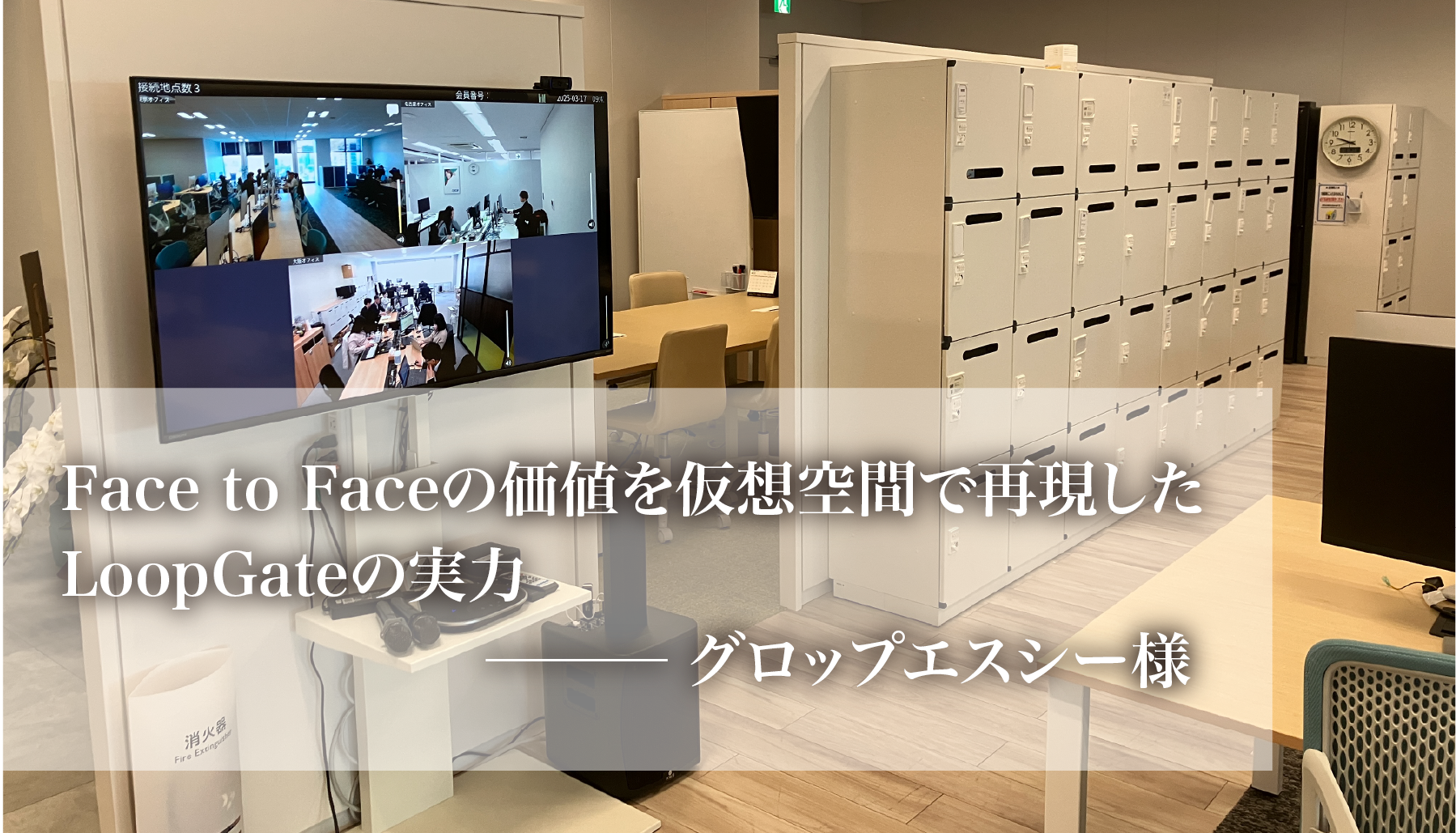

コミュニケーションロスが大幅に改善!Face to Faceの価値を仮想空間で再…

仮想的な一体型オフィス空間を実現するLoopGateが、拠点間の距離を縮め、業務効率を飛躍的に向上。 […] -

オフィスのフロア分断を解消!モデルルームでの業務連携を改善する常時接続システム『…

複数フロアに分かれたオフィスやモデルルームでは、拠点間の情報伝達や決裁手続きのタイムラグが業務効率に […] -

リモート対応で変わる医療現場—淀川キリスト教病院の【閉域利用】LoopGate活…

淀川キリスト教病院では、コロナ禍を契機に新たなリモート対応の仕組みを導入し、大きな成果を上げています […] -

新時代の幕開け、遠隔点呼で運送業2024年問題に挑む ―八千代タクシーが先導

有限会社八千代タクシー 様 有限会社八千代タクシーは、ギンガシステム株式会社(本社:東京都渋谷区、代 […]