日本の人口は2008年の約1億2,808万人をピークに減少を続け、2025年には約1億2,317万人まで減少しました。地方では若年層の流出と高齢化が同時に進み、高齢化率が50%を超える自治体も現れています。この人口動態の変化により、地方組織では拠点を維持したまま少人数で運営する体制が一般化しています。

JAたじまも、支店(信用・共済)と営農生活センター(営農)を地域内で分散配置し、一人の支店長が両拠点を統括する一体化運営を行ってきました。人員が限られる中、支店長が一方の拠点に滞在すると、もう一方では判断や承認を待つ時間が発生し、日常業務の進行に影響が出ていました。お隣オフィスの常時接続を朝礼と日常相談の運用に組み込み、支店長の所在に関わらず両拠点が同時に判断・共有できる業務状態を整えました。

たじま農業協同組合(JAたじま)について

たじま農業協同組合(JAたじま)は、兵庫県北部の但馬地域を管轄する地域JAとして、信用・共済・営農を中心に事業を展開しています。管内は中山間地域を多く含み、組合員や利用者が広域に分散するエリア特性を持っています。

JAたじまでは、支店が信用・共済業務を担い、営農生活センターが営農指導や資材対応を担う体制を取り、地域ごとに拠点を分散配置しています。日常業務は各拠点で完結するものが多い一方、方針共有や管理判断については、拠点をまたいだ連携が前提となっています。

こうした背景から、JAたじまは、支店(信用・共済)と営農生活センター(営農)を一人の支店長が統括する一体化運営を行っており、両拠点を行き来しながらマネジメントを行い、現場の状況に応じて判断や指示を出す運営体制を取っています。

JAたじまが抱えていた課題

一体化運営の前提で、拠点間の判断が時間差で発生していました

JAたじまでは、支店(信用・共済)と営農生活センター(営農)を一人の支店長が統括する体制を取っています。支店長は日々、両拠点を行き来しながら業務を見ていますが、常に同じ拠点に滞在できるわけではありませんでした。

支店長が一方の拠点にいる時間帯、もう一方の拠点では、判断や承認を要する業務が発生しても、その場で完結できない状況が生まれていました。内容によっては電話で確認することもありましたが、資料や状況をその場で共有できないため、対応が後回しになるケースもありました。

日常業務の中で「少し待つ」時間が積み重なっていました

営農指導や窓口対応など、JAたじまの日常業務では、その場での判断や確認が必要になる場面が少なくありませんでした。しかし、支店長が不在の拠点では、「後で確認する」「戻ってから対応する」といった運用になりやすく、業務の進み方に時間差が生じていました。

一つひとつは小さな待ち時間であっても、拠点が分かれている状況では、その積み重ねが日常業務全体の流れに影響する場面がありました。支店と営農生活センターがそれぞれ独立して動いているわけではないからこそ、同時に状況を共有できないことが運営上の論点として意識されるようになっていました。

お隣オフィスがJAたじまをどのようにサポートしているか

日常業務の流れを止めない拠点間コミュニケーションとして使われています

JAたじまでは、営農指導や窓口対応など、日常業務の中で発生する相談や確認を、その都度会議として設定する運用は想定していませんでした。業務の流れを止めずに拠点間でやり取りできる手段が求められていました。

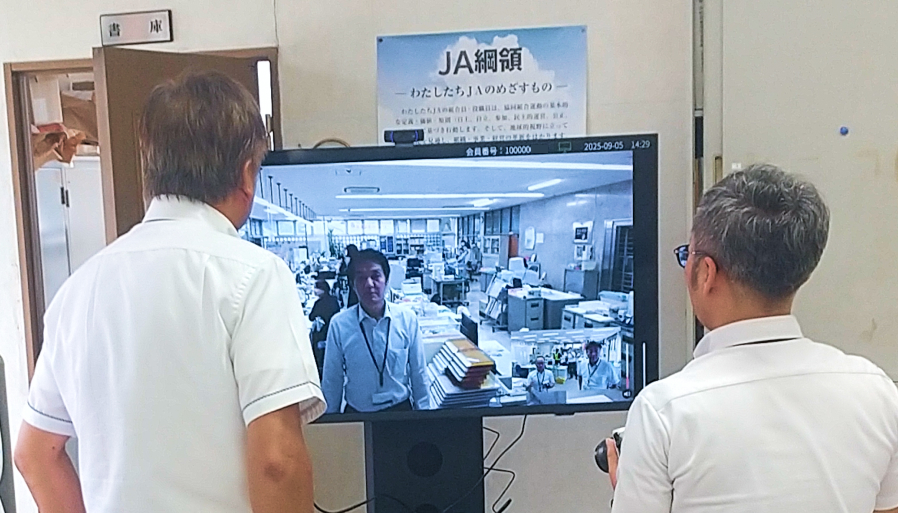

お隣オフィスは、支店と営農生活センターを常時映像で接続する運用として設置されています。特定の操作や呼び出しを行わず、画面越しに相手の状況が見える状態を保つことで、職員は対面に近い感覚で声をかけています。

朝礼と日常相談を同時に行う前提で運用されています

JAたじまでは、お隣オフィスを会議用途に限定せず、朝礼や日常の相談にそのまま使う形で運用しています。支店長がどちらの拠点にいるかに関わらず、両拠点が同時に状況を共有できる状態を前提とし、判断や確認をその場で進める使われ方が定着しています。

導入にあたっては、映像の見え方や音声の遅れが業務に支障を与えないかを確認しました。また、IT機器の操作に慣れていない職員でも、説明を必要とせず使えることを運用条件として考慮しました。お隣オフィスは、こうした前提のもと、拠点間の日常業務に組み込まれています。

お隣オフィスがJAたじまにもたらした変化

朝礼を拠点ごとに分けず同時に行えるようになりました

お隣オフィスの導入後、JAたじまでは、支店と営農生活センターを同時につないだ朝礼を行うようになりました。従来は拠点ごとに実施していた朝礼を、常時接続された画面越しに同時に行うことで、支店長の考えや当日の方針を一度で両拠点に共有できる状態が生まれました。

支店と営農生活センターで異なる業務を担っていても、同じタイミングで同じ情報を受け取る運用が定着し、拠点ごとの情報差が生じにくくなりました。

日常業務の中で相談と確認をその場で進められるようになりました

日常業務においても、支店長がどちらの拠点にいるかを意識せず、画面越しに声をかけて相談や確認を行う運用が定着しました。営農指導や窓口対応の途中で判断を要する場面でも、その場で状況を共有しながら話を進められるようになっています。

その結果、支店長の移動を待って対応する場面が減り、業務の流れを大きく止めずに進められる状態が続いています。拠点間で「少し待つ」時間が積み重なる状況は、日常的には意識されにくくなりました。

拠点が分かれたままでも一体で運営する状態が続いています

支店と営農生活センターは物理的には分かれたままですが、常時接続を前提とした運用により、同じ空間を共有しているかのように業務を進める状態が生まれました。支店長の所在に左右されず、両拠点が同時に状況を把握できるため、一体化運営を前提とした業務の進め方が日常のものとして続いています。

”拠点が離れていても日常業務の流れの中で相談と共有が行えています。”

支店と営農生活センターが離れているため、以前は支店長が不在の拠点で判断を待つ場面がありました。電話では相手の状況が分かりにくく、確認に時間がかかることもありました。

お隣オフィスを設置してからは、画面越しに相手の様子が見えるため、「ちょっといいですか」と声をかけ、そのまま相談や確認を進めています。拠点が分かれていることを強く意識せず、日常業務の流れの中で使えています。

朝礼は、支店と営農生活センターを同時につないで行っています。支店長の考えや当日の方針を一度で共有できるため、拠点ごとに認識がずれる場面は少なくなりました。物理的な距離は変わっていませんが、業務の進め方や情報の伝わり方は以前と変わっています。

黒田 祐介 氏

たじま農業協同組合 総合企画室 経営戦略課

JAたじまが取り入れたお隣オフィスならではの価値

一体化運営の前提で「日常の判断を止めない」ことが求められていました

JAたじまの検討軸は、拠点間の会議回数を増やすことや、オンライン会議を導入することではありませんでした。一体化運営の前提で、支店長がどこにいても、日常業務の中で発生する判断や確認を滞らせない状態をどう作るかが論点でした。

営農指導や窓口対応の途中で発生する相談を、その都度会議として切り出す運用は現実的ではなく、業務の流れを止めずに拠点間でやり取りできる環境が必要とされていました。

常時接続を前提とした運用が業務の流れに合っていました

お隣オフィスは、支店と営農生活センターを常時映像でつなぎ、相手の状況が分かる状態を保つことを前提としています。操作を意識せずに声をかけられるため、支店長の所在に関わらず、その場で相談や確認を進める運用が成立しました。

また、IT機器の操作に慣れていない職員がいることも前提条件でした。特別な操作説明を必要とせず、設置後すぐに日常業務で使えることが、拠点間で常設する運用に適していました。JAたじまでは、お隣オフィスを距離を縮めるためのツールではなく、分散した拠点を一体で運営するための業務環境として位置づけています。

お隣オフィスの定着・運用に関する補足

JAたじまでは、人口減少や人員不足を背景に、拠点を維持したまま少人数で業務を回す運営が前提となっています。支店長を含め、一人が複数の業務や拠点を見ながら対応する場面も日常的に発生しています。

こうした運営環境の中で、お隣オフィスは特別な仕組みとして扱われていません。朝礼や日常の相談といった通常業務の中に自然に組み込まれ、支店長がどこにいるかを意識せずに使われています。

導入後に新たな運用ルールを設けることは行わず、従来の業務の流れを変えないまま使い続けられています。拠点を減らすことなく、限られた人員で運営を続ける前提において、拠点間を常につないでおく環境が日常の一部として定着しています。