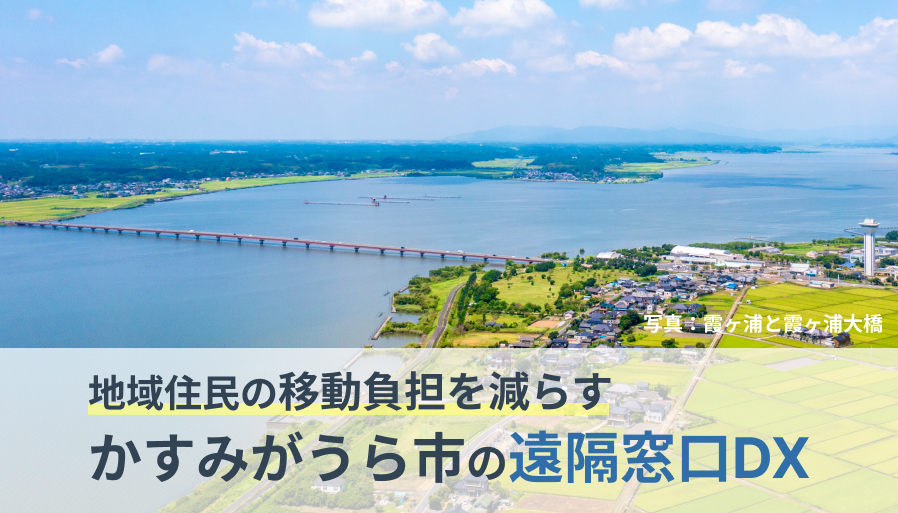

茨城県かすみがうら市 様

本記事の要約

出先機関にいながら専門部署と対面相談を可能にした、かすみがうら市の遠隔窓口DX

茨城県かすみがうら市では、庁舎や出先機関が市内に点在する地理的条件から、住民が専門部署のある庁舎まで移動しなければならないケースが多く、時間的・身体的な負担が課題となっていました。

こうした課題に対し、同市は自治体向けリモート窓口システム「テレ窓」を導入。出先機関と本庁舎の専門部署を映像・音声で接続し、最寄りの窓口にいながら専門的な相談や手続きを完結できる環境を構築しました。本記事では、住民の移動負担軽減と業務効率化を同時に実現した、かすみがうら市の遠隔窓口DXの取り組みをご紹介します。

かすみがうら市が抱えていた課題

庁舎が分散する地理条件により、住民の移動負担が大きかった窓口運用

かすみがうら市は、霞ヶ浦を望む自然豊かな地域である一方、農村部や住宅地が広く分散し、市内には複数の庁舎および出先機関が配置されています。

出先機関でも各種手続きの受付は可能ですが、内容が複雑な場合や詳細な聞き取りが必要な場合には、専門部署のある庁舎での対応が求められ、住民が別の庁舎へ移動せざるを得ない状況が続いていました。

この庁舎間移動は、高齢者や交通手段が限られた住民にとって大きな負担であり、職員にとっても電話での取り次ぎや説明では十分な対応が難しいという課題を抱えていました。

かすみがうら市の地理情報

かすみがうら市は、2005年(平成17年)に新治郡霞ヶ浦町と千代田町の合併によって誕生しました。合併により市域は南北約16km、東西約19.5kmに広がり、中央部がくびれた特徴的な形状をしています。このため、特に自家用車を持たない住民にとっては、地区をまたぐ移動が負担となりやすい状況にあります。

市は、わが国第2位の面積を誇る湖「霞ヶ浦」と筑波山系の南麓にはさまれ、首都東京へ約70km、県都水戸市へ約30km、筑波研究学園都市へ約10kmの距離に位置しています。

幹線交通網としては、JR常磐線(最寄駅:神立駅)、常磐自動車道(千代田石岡インターチェンジ)、国道6号、国道354号などを有し、交通の利便性にも恵まれた田園都市です。

テレ窓導入の背景

新庁舎移転を機に、住民サービス向上と業務効率化の両立を目指した検討

2024年度の窓口機能移転を契機に、かすみがうら市では住民サービスの質を高めつつ、職員の業務効率も向上させる仕組みの検討が進められました。

他自治体の先進事例を調査する中で、出先機関に来庁した住民が、移動することなく専門部署と対面に近い形で相談・手続きできる環境の必要性が明確になり、映像・音声でリアルタイムにやり取りできる遠隔窓口システムの導入が決定されました。

テレ窓の活用方法

出先機関から専門部署へ映像で即時接続し、その場で手続きを完結

現在、市内3拠点にテレ窓を設置し、出先機関と本庁舎の専門部署を映像・音声で常時接続しています。

住民は最寄りの出先機関に来庁するだけで、その場から専門部署の担当職員と画面越しに会話しながら、申請書の確認や制度説明、必要書類の案内を受けることができます。

従来必要だった庁舎間移動や後日の再来庁が不要となり、ワンストップに近い窓口対応が実現しています。

テレ窓導入によって得られた効果

移動負担の軽減、説明の分かりやすさ向上、職員業務の効率化を同時に実現

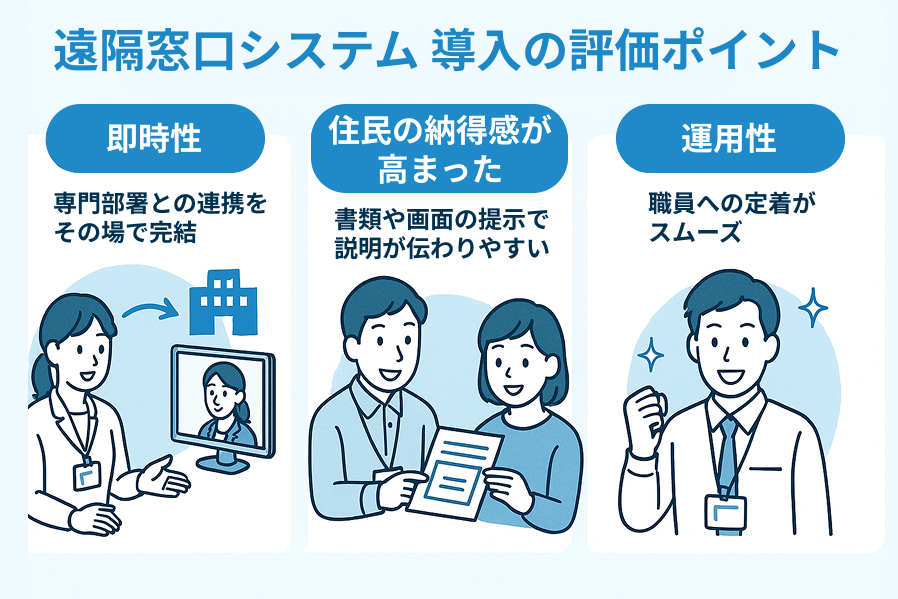

1.即時性

出先機関から専門部署とその場で映像接続できるため、電話の取り次ぎや庁舎間移動を伴わずに相談・手続きが完結します。住民は待ち時間や移動時間を大幅に削減でき、職員側も対応の二度手間が減少しました。

2.住民の納得感が高まった

書類や画面を共有しながら説明できることで、複雑な制度や手続きも視覚的に理解しやすくなり、住民の納得感が向上。説明の行き違いによる再来庁や追加問い合わせの削減にもつながっています。

3.運用性

導入前の検証や職員向け説明を通じて、現場での運用もスムーズに定着しました。直感的に使える操作性により、出先機関の職員も日常業務の中で無理なく活用できています。

テレ窓が選ばれた理由

庁舎構成に適合する即時連携性と、自治体業務に求められる高い安全性・運用性を両立

1.既存の庁舎体制に即した、専門部署とのスムーズな連携構築

かすみがうら市は、複数の庁舎および出先機関を有し、業務ごとに担当部署が分かれている組織構成となっています。特に税務、保険、福祉などの分野では、手続きが複雑で詳細な聞き取りや書類確認が必要となるため、出先機関だけで完結できず、専門部署のある庁舎への案内が避けられない状況が課題でした。

テレ窓の導入により、出先機関から専門部署と映像・音声で即時に接続し、その場で対面に近い形で相談・手続きを完結できる環境を構築。既存の庁舎配置や業務分担を大きく変えることなく、住民サービスの質を引き上げられる点が高く評価されました。

オンプレミス対応によるセキュアな通信環境

自治体窓口では、税情報や保険情報、個人の生活状況など、機微な個人情報を取り扱う場面が多く、システム選定においてはセキュリティが最重要要件の一つとなります。

テレ窓は市の自前ネットワーク環境に対応したオンプレミス構成が可能であり、外部クラウドに依存しない閉域網運用を実現できる点が評価されました。これにより、情報漏えいリスクを抑えつつ、安心して住民対応に利用できる窓口インフラとして導入が決定されました。

段階導入に適した柔軟性と、初期コストを抑えた導入スキーム

新庁舎移転を契機に、同市では他自治体の遠隔窓口事例も参考にしながら、将来的な拡張も見据えたシステム選定を行いました。その中で、まずは必要な拠点から導入し、運用状況を見ながら段階的に展開できる柔軟性が重視されました。

テレ窓は、必要最小限の構成からスタートし、拠点追加や機能拡張にも対応できるため、初期投資を抑えつつ将来のスケールにも耐えられる点が大きな判断材料となりました。結果として、コストと効果のバランスを取りながら、現実的な自治体DXの第一歩として導入できたことが、選定理由の一つとなっています。

今後の展望

市内全域で専門部署とつながる窓口を整備し、均質な行政サービスを提供へ

かすみがうら市では、「次回からはお近くの出先機関でも専門的な相談が可能です」と住民への周知を進め、遠隔窓口の利用定着を図っています。

今後は、利用頻度の高い手続きを中心に対象業務を拡大し、市内どこからでも同質の行政サービスを受けられる体制の構築を目指しています。

テレ窓は、単なるシステム導入にとどまらず、「移動に縛られない行政サービス」を実現する自治体DXの象徴として、今後も市民サービスの質向上を支える基盤となっていく予定です。